История кафедры микробиологии и вирусологии КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова

МИКРОМИРОМ ОКОЛДОВАН

МИКРОВОЙСКОМ ОКРУЖЕН

МИКРОФОРМОЙ ОЧАРОВАН

МИКРОДЕЙСТВОМ ПОТРЯСЕН

А.Л.Котова

Руководители кафедры в разные годы:

- 1933 – 1937 гг. -д.м.н., профессор И. А. Сутин

- 1938 – 1939 гг. — профессор Н. А. Буланов

- 1939 – 1947 гг. — д.м.н., профессор Е. И. Демиховский

- 1948 – 1953 гг. — д.м.н., профессор Д. Ф. Цимбалист

- 1953 – 1957 гг. — к.м.н., доцент Ю. С. Линецкая

- 1957 – 1963 гг. -д.м.н., профессор Э. И. Штиккель

- 1963 – 1986 гг. — д.м.н., профессор К. А. Макиров

- 1986 – 2001 гг. — д.м.н., профессор А. Л. Котова

- 2001 г. — к.м.н., доцент Қ. Құдайбергенұлы

- С 2002 г. по настоящее время — д.м.н., профессор Б. А. Рамазанова

Кафедра микробиологии и вирусологии была основана в 1932 году и находилась на базе Казахского института микробиологии и эпидемиологии.

Основателем и ее первым руководителем стал кандидат биологических наук, профессор Петр Федорович Беликов. На момент основания коллектив кафедры состоял всего из четырех сотрудников, а обучение велось только для студентов лечебного факультета. В соответствии с потребностями здравоохранения Казахстана в то время сотрудники кафедры занимались научными исследованиями в области диагностики, профилактики и лечения кишечных инфекций.

В 1933 -1937 гг заведовал кафедрой профессор И.А.Сутин. В это время также коллектив кафедры состоял из 4-х человек и обучались студенты только лечебного факультета. В последующие годы с 1938 г по 1947 гг заведовали Н.А. Буланов и Е.И. Демиховский. В этот период база кафедры располагалась на нижнем этаже в здании по ул. Фурманова угол Айтеке би (в здании где располагается посольство США). Коллектив был небольшим, и в его составе не было кандидатов наук и доцентов. Тем не менее, сотрудники продолжали разрабатывать проблемы, связанные с кишечными инфекциями, а также изучали клещевой энцефалит и гнойные кокковые инфекции.

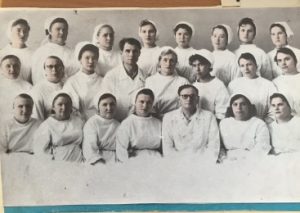

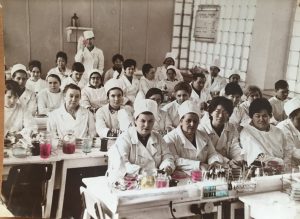

В последующие годы заведующими были профессор Д.Ф. Цимбалист, доцент Ю.С. Линецкая, профессор Э.И. Штикелль. В это время кафедра располагалась уже в старом учебном корпусе №7 (ул. Толе би 88). занятия проводились сдвоенными группами в трех больших учебных комнатах на первом этаже. Коллектив кафедры стал активно заниматься подготовкой кадров, появились аспиранты, для которых было выделено 4 комнаты, оснащенные необходимым на тот момент оборудованием. На кафедре появился электронный микроскоп, который находился в самой большой комнате и там же был кабинет зав. кафедрой. Наличие электронного микроскопа уже позволило аспирантам проводить исследования по изучению структур бактерий, вирусов и грибов, составлять атласы и использовать их в том числе учебном процессе. Так же большим достижением было наличие на кафедре собственного вивария, в котором можно было ставить эксперименты на кроликах, морских свинках, белых мышах и крысах. В эти годы обучение уже проходили не только студенты лечебного, но и педиатрического и санитарно –гигиенического факультетов. На кафедре появились остепененные преподаватели, которые обеспечивали всю методическую работу и писали первые методические рекомендации и пособия для студентов. Это и доценты Ю.С Линецкая, М.Я. Сидоркина, Н.С. Евдокимова, и асс. Н.П. Беклимишева, Н.И. Хорсова, А. Полянская, Б.С. Басаргин. С 1957 года кафедра активно развивала научную деятельность. В период до 1963 года было защищено 21 диссертация (4 докторские и 17 кандидатских), опубликованы одна монография, один учебник, пять методических рекомендаций и около 203 научных статей. В эти годы кафедра микробиологии продолжает играть важную роль в развитии медицинской науки и подготовки квалифицированных специалистов, поддерживая традиции научного поиска и образовательной деятельности.

С 1963 года стал заведующим кафедрой К.А. Макиров. На тот момент у кафедры было всего 3 учебные комнаты, которые были слабо оснащены и в 1970 году кафедра переезжает в новое здание ЦНИЛ по ул. Сейфулина 543 (ныне стоматологическая клиника). Здесь кафедра полностью стала занимать 2-й этаж, это примерно 40 комнат, куда входили и учебные, и предназначенные для научных исследований. База существенно увеличилась, появились специализированные помещения, такие как средоварочная, автоклавная, моечная, лаборатория электронной микроскопии, и такие лаборатории как бактериологическая, серологическая, культур клеток, экспериментальная для проведения научных исследований аспирантов и докторантов. Все учебные комнаты были оборудованы по единому стандарту, они были оснащены термостатами, специальными столами, микроскопами, что позволило повысить качество образования на более высокий уровень и осваивать обучающимися таких практических навыков, как работа с животными, с чистыми культурами бактерий, с культурами клеток, постановка реакций, окрашивание микроорганизмов, микроскопия и изучение структуры возбудителей. В этот период стали обучаться уже студенты очного и вечернего обучения (лечебный, педиатрический, санитарно — гигиенический факультеты) и очного и заочного отделения фармацевтического факультета. Чуть позже микробиологию стали преподавать и для студентов стоматологического факультета. С 1975 по 1986 г на кафедре под руководством К.А. Макирова было подготовлено более 25 докторов и кандидатов наук. Под его руководством на кафедре работали доценты Ю.С. Линецкая, Н.С. Евдокимова, М.Я. Сидоркина, Н.П. Беклимишева, К.К. Кудайбергенов, ассистенты М.Г. Сабирова, К.У. Урумбаева, Л.И. Фохридина, Р.Н. Преснякова, Ш.А. Бейсембаева, Ш.М. Нургалиева, Н.И. Байжанов, Ю.Ш. Калиев, Г.А. Гуляева, Н.Т. Таурбаева, М.К. Исабаева.

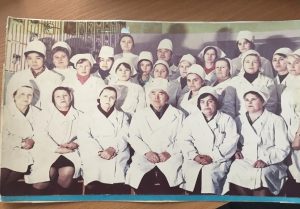

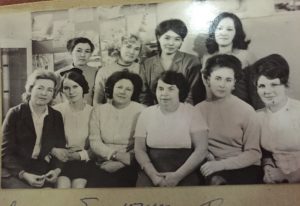

С 1986-2001 годы, под руководством д.м.н. профессора А.Л.Котовой работали 13 преподавателей, в том числе 2 профессора, 6 доцентов, 2 старших преподавателя. В эти годы под ее руководством защищено более 50 кандидатских и докторских диссертаций. В эти годы кафедра внедряет обучение интернам «Клинической микробиологии».

Под руководством А.Л.Котовой работали доктора наук, профессора Л.И.Фохридина, Н.С.Евдкимова, кандидаты наук, доценты К.У.Урумбаева, К.К.Кудайбергенов, Н.Т.Таурбаева, М.Г. Сабирова, Б.А.Рамазанова, С.Ш.Шакиев, А.А. Табаева, К.К.Карибаева, Д.Ч.Уразбаева, Х.М. Исина, ст.преподаватели А.А.Стамкулова, З.С.Кенжебаева, , ассистенты кмн Г.М. Жактаева, кмн Р.Р.Юсупов, кбн Ж.Ф.Адиетова, кмн Т.С.Бегадилова, кмн А.Л.Бисекенова, кмн М.В. кмн Усманова, кмн М..Макенова, ст.лаборанты А.В.Соболева, Л.П.Гершевич, О.А. Дурова, лаборанты В.А.Власова, А.Алибаева.

С 2002 года заведует кафедрой д.м.н., профессор Рамазанова Б.А. В это время издан первый в РК учебник по медицинской микробиологии для студентов всех факультетов на казахском языке, Национальное руководство для лабораторных работников. Проводится большая научная работа в рамках научных проектов разного уровня как внтуривузовского, РК, так и международного. Данные полученные в этих исследованиях позволили МЗ РК включить в календарь прививок вакцинацию от пневмококковой инфекции, что позволило снизить детскую смертность и предотвратить риски осложнений инвазивных инфекций.

Кафедра и сегодня остаётся одним из ведущих учебных и научных центров, базируясь на ул. Сейфуллина, 543 (угол Толе би) и является одним из подразделений КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, где трудятся высококвалифицированные специалисты, основным направлением деятельности которых является подготовка образованных, грамотных, конкурентоспособных специалистов. На кафедре обучаются студенты всех факультетов и специальностей, обучаются магистранты и докторанты по специальностям «Медицина», «Биомедицина». Приоритетами научной деятельности кафедры являются вопросы вакцинации, паразитологии, антибиотикорезистентности микроорганизмов, вопросы изучения полиморфизма генов возбудителей заболеваний, вопросы нормальной микробиоты тела человека, кишечных, внутрибольничных инфекций, вопросы клинической микробиологии, микологии.

За последние два года подготовлены и изданы новые современные учебники, такие как «Основы медицинской паразитологии» (первый для медицинских вузов), «Основы общей медицинской микробиологии», «Микробиология полости рта»; методические рекомендации «Основы микробиологии. Микробиологические аспекты фармацевтического производства» и «Основы санитарной микробиологии». Сотрудниками кафедры в коллаборации с филиалом «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК изданы методические рекомендации республиканского уровня «Лабораторная диагностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов» и «Методика бактериологических исследований на наличие возбудителей брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллезов». С 2022 года кафедра начинает преподавать для студентов факультетов «Общая медицина», «педиатрия» новый предмет «Медицинская паразитология». С 2024 года впервые кафедре проводятся ФПК в рамках дополнительного образования по актуальным темам образования и современной науки для ППС РК и зарубежья. Активно начинает работать программа по академической мобильности и визитинг — профессоров. Сотрудники кафедры выезжают с лекциями в вузы РК и зарубежья. Проводится большая работа по внедрению современных методов обучения студентов. Ведущие сотрудники проводят экспертную работу по различным направлениям деятельности в рамках соответствующих структур и комиссий.

Под ее руководством работали профессора А.Л.Котова, А.А.Табаева, Л.И.Фохридина, академические профессора К.У.Урумбаева, К.К.Кудайбергенов, доценты Н.Т.Таурбаева, М.Г. Сабирова, С.Ш.Шакиев, К.К. Мустафина, Д.Ч.Уразбаева, Х.М. Исина, Хандиллаева Б.М, ст.преподаватели А.А.Стамкулова, ассистенты кмн Г.М. Жактаева, кмн Р.Р.Юсупов, кбн Ж.Ф.Адиетова, кмн Т.С.Бегадилова, кмн А.Л.Бисекенова, кмн М.В. кмн Усманова, кмн М..Макенова, кмн Л.К Тастанбекова, кмн И.М.Касымбекова, А.М. Бармакова, Ф.Р.Амзеева, Хандилла З.М., ст.лаборанты А.В.Соболева, Л.П.Гершевич, О.А. Дурова, лаборанты В.А.Власова.

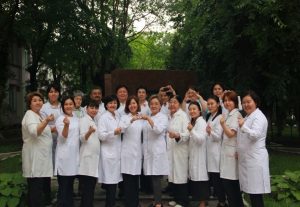

В настоящее время на кафедре работают коллектив высококвалифицированных преподавателей: профессор Мустафина К.К, ассоциированные профессора и доценты Юсупов Р.Р., Бегадилова Т.С., Бисекенова А.Л., Колоскова Е.А., Таурбаева Н.Т., Ахметова Г. Д, Игисенова А.И., ассистенты профессора Хандилла З.М., Бисегулова Г.Н., Искакова У.Б., Рысалова Б., ст. преподавателя и ассистенты Угышова Ш.Е., Мусаева А.А., Нургазина Г.С., Аскар Г.Х, Мустапаева Ж.О., Буняева Д.В. Обучаются магистранты и докторанты.

За период существования кафедры защищено примерно 80 диссертаций, опубликовано более 20 монографии, 10 учебников, более 50 учебно-методических пособий на казахском и русском языках, 8 сборников тестовых заданий, получено более 50 авторских свидетельств на изобретения, 20 удостоверений на рационализаторские предложения. Помимо этого, только за последние годы профессорско-преподавательским составом кафедры опубликовано множество статей, в том числе, входящие в базу данных Скопус.

По данным архива музея КазНМу им. С.Д. Асфендиярова кафедра микробиологии занимала первое место по показателям, начиная с первого года ее существования, о чем имеется соответствующий документ. Все годы и по сегодняшний день кафедра микробиологии, вирусологии входит по рейтингу в число лучших кафедр университета.

В 2024 -2025 гг произведена капитальная модернизация кафедры микробиологии, вирусологии КазНМУ им. С Д.Асфендиярова, проведен капитальный ремонт, создано две современные лаборатории (микробиологическая, паразитологическая), оснащенные современными системами кондиционирования; оборудованием (сиквенатор, биотайпер, анализатор антибиотикочувствительности и гемокультиватор), позволяющим обучать и совершенствовать практические навыки обучающихся, а также заниматься научными исследованиями на высоком уровне: все учебные комнаты оборудованы современной эргономичной мебелью, интерактивными досками, обеспечены микроскопами производства К. Цейс и Олимпус.

| Биографии заведующих кафедрой и их вклад в развитие образования и науки РК | |

Беликов Петр Федорович (1892-1961 г. г) Кандидат биологических наук, профессор.

|

Беликов Пётр Фёдорович, кандидат биологических наук, профессор

Ранние годы и образование Одновременно с этим до 1923 года занимал должность санитарного врача Московской городской управы, курируя Сущёвский, Мариинский и Крестовский районы. В 1923 году был приглашён на работу в химико-бактериологическую лабораторию Государственного института санитарной организации (ГИСО). Научная деятельность Репрессии и работа в Казахстане Возвращение и дальнейшая карьера В 1943 году возглавил кафедру микробиологии Московского государственного стоматологического института (МГСИ), а в 1947–1954 годах был заместителем директора института по учебно-научной части. Параллельно занимал пост заместителя директора по науке НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова. Его исследования в этот период охватывали вопросы микробиологии, биохимии и иммунологии инфекционных заболеваний (дифтерия, корь, скарлатина, паротит, пневмонии, грипп, полиомиелит) и патологических процессов в полости рта. Общественная и научно-издательская деятельность Научное наследие и награды Смерть |

|

Сутин Илья Аронович

|

Сутин Илья Аронович, доктор медицинских наук, профессор

Ранние годы и образование Карьера в Белоруссии Репрессии и работа в Казахстане В 1934 году получил звание доцента, а в 1935 году защитил докторскую диссертацию на тему «К биологии музейных паратифозных штаммов СССР». В 1936 году ему было присвоено звание профессора. Одновременно занимал должности заведующего отделом и заместителя директора Краевого санитарно-бактериологического института (1932–1936 гг.), а также заведовал кафедрой микробиологии Казахского зооветеринарного института (1933–1936 гг.). Работа в Сталинградском медицинском институте Деятельность в годы Великой Отечественной войны Научная и педагогическая деятельность В 1951 году под его руководством был подготовлен практикум «Медицинская микробиология», который выдержал шесть изданий и был переведён на шесть языков. Награды и общественная деятельность Реабилитация Смерть Основные достижения Автор монографии «Бактериофаг и его применение в медицине». Руководитель практического учебного пособия «Медицинская микробиология». Организатор кафедр микробиологии в нескольких медицинских учреждениях СССР. |

|

Д. б. н., профессор (1942). Член-корреспондент АН Казахской ССР (1954). |

Пётр Александрович Буланов Доктор биологических наук, профессор (1942), член-корреспондент АН Казахской ССР (1954)Биография Родился в начале XX века. В 1930 году окончил Витебский ветеринарный институт.С 1934 года работал в Алма-Атинском зооветеринарном институте, где начал свою научную карьеру. В 1961 году перешёл в Институт биологии Академии наук БССР, а с 1964 года возглавил кафедру микробиологии Белорусского государственного университета.В 1969 году продолжил свою работу в Казахском университете, а с 1973 года стал научным консультантом Института генетики и цитологии АН БССР. Научная деятельность

Награды и признание Значение деятельности

|

|

(10 мая 1901 – 15 июля 1995 гг) (литературный псевдоним Гордей Немилов) |

Ефим Ильич Демиховский (псевдоним Гордей Немилов) Доктор биологических наук, профессор, поэт (10 мая 1901 – 15 июля 1995)Биография Родился 10 мая 1901 года в селе Щедрино, Бобруйского уезда Минской губернии (ныне территория Беларуси). Учился в Виленской гимназии, эвакуированной в 1915 году в Екатеринослав (ныне Днепр, Украина). Этот город стал центральным в его судьбе.В юности активно участвовал в общественной жизни. Работал корреспондентом газеты «Красный боец», освещая события на Южном фронте. В 1920-х годах занимал должность ответственного секретаря газеты «Грядущая смена» и её литературного приложения «Молодая кузница». Был участником 1-го Всероссийского съезда писателей и поэтов, где представлял молодое поколение литераторов, выступая под псевдонимом Гордей Немилов. Образование и карьера

Научная деятельность кишечных инфекций, Он стал автором более 120 научных трудов и был ответственным редактором межведомственного сборника «Антибиотики» (1965–1970). Входил в состав правления Всесоюзного общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов (1939–1956). Кафедра и её достижения Литературная деятельность Память |

|

|

Дмитрий Фёдорович Цимбалист Доктор медицинских наук, профессор (1894–1961)Биография Дмитрий Фёдорович Цимбалист родился в 1894 году в селе Велико-Архангельское, Бобровского уезда Воронежской губернии. Русский. Член ВКП(б) с 1925 года.Его профессиональная карьера началась после окончания фельдшерской школы в 1913 году. До поступления в Воронежский медицинский институт он работал:1913–1915 — участковый фельдшер в земской больнице села Мартын, Воронежская губерния. 1915–1918 — медицинский фельдшер городской амбулатории в Боброве. 1918–1923 — заведующий подотделом охраны материнства и младенчества, руководитель секции санитарного просвещения Бобровского уездного здравотдела. 1923–1925 — председатель Бобровского уездного отделения Союза медико-санитарных работников. 1925–1926 — председатель Бобровской уездной кассы социального страхования. 1926–1930 — заведующий тарифно-экономическим отделом Воронежского обкома Союза медико-санитарных работников.В 1931 году окончил Воронежский медицинский институт, затем аспирантуру при кафедре микробиологии (1931–1933). Профессиональная деятельность1933–1935 — директор Воронежского областного санитарно-бактериологического института. После защиты докторской диссертации в 1952 году был утверждён в учёном звании профессора. • 1953–1961 — заведующий кафедрой микробиологии Ярославского медицинского института. Научная деятельность Признание и награды Заслуженный врач РСФСР. Значение личности |

|

|

|

|

|

Линецкая Юлия Самойловна

Родилась 25 декабря 1913 года (по старому стилю), т.е. 07 января 1914 г в городе Евпатория (Крым) в семье врача. В 1931 году окончила девятилетнюю школу в Ростове-на-Дону. В том же году поступила на санитарно-гигиенический факультет Северо — Кавказского медицинского института, позже перевелась в Ростовский государственный медицинский институт (РГМИ), который окончила в 1935 году с квалификацией «врач-эпидемиолог». С февраля 1936 по 1939 годы обучалась в аспирантуре на кафедре микробиологии РГМИ. После её окончания была направлена в Казань, где работала ассистентом кафедры микробиологии в Институте усовершенствования врачей. В ноябре 1941 года, по семейным обстоятельствам, переехала в Алма-Ату. С января 1942 по октябрь того же года занимала должность старшего лаборанта кафедры микробиологии, а с октября 1942 года по 1952 год — ассистента на той же кафедре. В 1945 году вступила в ВКП(б). С 1952 по 1953 годы исполняла обязанности доцента кафедры микробиологии Казахского государственного медицинского института (КазГМИ). С 1953 по 1957 годы занимала должность исполняющей обязанности заведующего кафедрой микробиологии КазГМИ, после чего продолжила работать доцентом этой же кафедры. Одновременно трудилась младшим научным сотрудником вирусологической лаборатории психоневрологического сектора Академии наук Казахской ССР. В 1949 году успешно окончила Вечерний университет марксизма-ленинизма. 17 ноября 1949 года защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Штаммы вируса сезонного (весенне-летнего) энцефалита в Алма-Атинской области». Это исследование стало первым в Казахстане, посвящённым краевой эпидемиологии весенне-летнего энцефалита. В 1956 году Высшая аттестационная комиссия СССР присвоила ей учёное звание доцента. Юлия Самойловна владела тремя иностранными языками: английским, немецким и французским. Она была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и знаком «Отличник здравоохранения». |

|

|

Штиккель Эмиль Иванович, 1904 года рождения, немец по национальности.

Образование и начало карьеры: В 1922 году окончил Анапскую девятилетнюю школу. В том же году поступил в Кубанский государственный медицинский институт, который успешно завершил в 1929 году. Профессиональная деятельность: 01.09.1927 – 28.11.1927: Заведующий Натухаевским врачебным участком. Научная деятельность и аспирантура: 16.12.1933 – 01.03.1937: Аспирант Центрального института эпидемиологии и микробиологии НКЗдрава СССР (г. Москва). Командировки и организация филиалов: 17.02.1940 – 12.12.1940: Работа в Дальневосточном институте эпидемиологии и микробиологии (г. Хабаровск) по командировке НКЗдрава СССР. Медицинская практика и исследовательская работа: 01.01.1942 – 01.09.1947: Заведующий районной амбулаторией Копальского района (село Копал, Талды-Курганская область, КазССР). Научные достижения: 04.06.1957: Защитил докторскую диссертацию на тему «Экспериментальная стрептококковая инфекция, интоксикация и реактивность организма, а также исследования по лечению костно-суставного туберкулёза стрептомицином». Публикации и языковые навыки: Вклад в медицину:

|

|

|

|

|

|

Макиров Куаныш Аманбаевич Доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы, ветеран Великой Отечественной войны, участник подготовки Тегеранской конференции (1910–1986)Куаныш Аманбаевич Макиров родился 15 июня 1910 года в ауле №1 Хобдинского района Актюбинской области в семье крестьянина-бедняка. Свой трудовой путь он начал в 13 лет, работая помощником пастуха. После окончания школы в 1930 году, по путёвке Кызылординского окружного комитета комсомола, поступил в 1-й Московский медицинский институт.Продолжив обучение в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Ленинграде, которую он окончил в 1935 году, Макиров начал службу в Красной армии, где прошёл путь от военного врача до начальника медицинской службы полка. Он стал первым врачом Казахского кавалерийского полка.Военная служба и вклад в ВОВ Во время Великой Отечественной войны К.А. Макиров занимал ответственные должности в Генеральном штабе Вооружённых Сил СССР. Его обязанности включали медицинское и санитарное обеспечение советских войск, анализ эпидемиологических рисков, сбор материалов о военных группировках противника и борьбу с инфекционными заболеваниями среди военных и гражданского населения.К.А. Макиров участвовал в подготовке Тегеранской конференции 1943 года, где он обеспечивал санитарно-эпидемиологическую безопасность. Во время боёв под Варшавой в 1944 году он получил тяжёлое ранение.За свои заслуги он был награждён:• Орденом Боевого Красного Знамени, • Двумя орденами Отечественной войны I степени, • Орденом Красной Звезды, • Многочисленными медалями. Научная и педагогическая деятельность С 1960 года К.А. Макиров работал в КазГМИ. С 1963 года по 1986 год заведовал кафедрой микробиологии АГМИ, избирался секретарем партийного комитета АГМИ, был проректором по научной работе института. Куаныш Аманбаевич не был кабинетным ученым. В составе различных комиссий МЗ КазССР он неоднократно выезжал на различные неблагополучные эпидемические очаги, где он проявлял способность организовать противоэпидемические меры защиты населения. По результатам проведенных исследований К.А. Макиров вносил ценные предложения в МЗ КазССР для принятия Правительством республики соответствующих решений для улучшения здравоохранения в нашей стране. Он выступал в районах и областях нашей республики с увлекательными и содержательными лекциями. В 1967 году он посетил дальние районы Алматинской, Актюбинской, Семипалатинской и Карагандинской областей. К.А. Макиров активно участвовал в ликвидации эпидемических очагов, проявляя выдающиеся организаторские способности. Научный вклад Куаныш Аманбаевич Макиров оставил глубокий след в истории медицины и науки, оставаясь примером беззаветного служения Родине и своему делу. Макиров запомнился как выдающийся учёный, педагог и патриот. Его научные труды и идеи продолжают развиваться в исследованиях его учеников и сотрудников кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Казахского национального медицинского университета имени С.Ж. Асфендиярова. |

|

|

|

|

|

Котова Альбина Леоновна Доктор медицинских наук, профессор, основатель казахстанской школы микробиологии (1932–2019)Биография и вклад Альбина Леоновна Котова – выдающийся учёный, педагог, организатор и наставник, основоположник современной школы микробиологии в Казахстане. Родилась 28 июля 1932 года. В течение своей жизни она посвятила себя развитию микробиологии, медико-биологических исследований и образовательной системы в Республике Казахстан.Профессиональная деятельность Альбина Леоновна организовала кафедры микробиологии в университетах Семея, Астаны, а также на медицинских факультетах в Кентау и Кызылорде. Благодаря её трудам были разработаны и внедрены типовые программы и государственные стандарты по микробиологии для всех медицинских вузов страны. Она инициировала введение циклов «Клиническая микробиология» и «Медицинская паразитология» для обучения студентов и повышения квалификации преподавателей.Более 20 лет она возглавляла микробиологическую лабораторию Центрального научно-исследовательского института АГМИ (ныне КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова). На базе этой лаборатории было подготовлено 112 диссертаций, включая докторские и кандидатские работы.Научная и образовательная деятельность Альбина Леоновна подготовила 58 специалистов высшей квалификации: 10 докторов и 48 кандидатов медицинских наук. Она основала «Школу молодых микробиологов», а также стала инициатором первой в Казахстане ежегодной студенческой конференции по ВИЧ/СПИД-инфекции. В 2002 году она предложила и организовала проведение конференции «Биобезопасность и борьба с биотерроризмом».Котова руководила многочисленными научно-исследовательскими проектами республиканского и международного уровня, изучая возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе в экологически неблагополучных районах. Достижения и награды 1980 г. – Знак «Отличник здравоохранения СССР»; Наследие

|

|

|

|

|

|

Рамазанова Бахыт Аманулловна

Доктор медицинских наук, профессор медицины Образование 1982 г. — окончила лечебный факультет Алма-Атинского государственного медицинского института. Профессиональный опыт 1983–1987 гг. — врач больницы скорой медицинской помощи. Экспертная деятельность Председатель Диссертационного совета КазНМУ (2014–2017). Научные достижения Автор более 250 публикаций, включая: Руководитель: 2 докторских и 3 кандидатских диссертаций. Участие в научных проектах Руководитель следующих проектов: Награды и звания Орден «Құрмет» (2016). Медали: Дополнительная информация Действительный член: Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID). Основные направления исследований Изучение микробиома человека. Исследование пневмококковой инфекции. |

|

|

|

Эмиль Иванович Штиккель

Эмиль Иванович Штиккель

Рамазанова Бахыт Аманулловна

Рамазанова Бахыт Аманулловна